Qu’est-ce que le co-bénéfice « Lixiviation de nitrate » du Label bas-carbone ?

Dans le cadre du Label bas-carbone, les co-bénéfices désignent des avantages supplémentaires générés par les actions mis en oeuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces co-bénéfices touchent à de nombreuses dimensions : sociétales, économiques ou environnementales.

Dans la méthode Grandes Cultures du Label, 11 groupes de co-bénéfices ont été identifiés, parmi lesquels figure le co-bénéfice « lixiviation de nitrate » que nous allons détailler.

La lixiviation de nitrate est un processus naturel par lequel une partie des nitrates du sol sous forme d’azote, sont entrainés par l’eau de pluie qui s’infiltre dans les sols, vers les nappes souterraines (nappes phréatiques) et les eaux en surfaces (rivières).

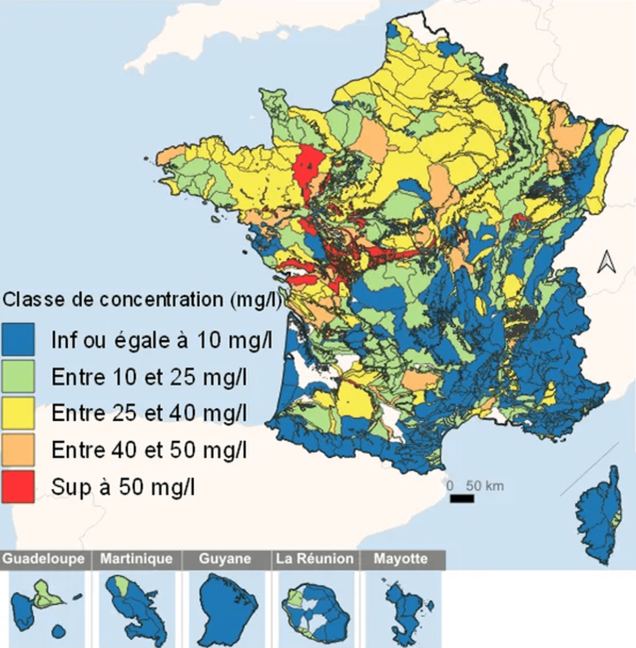

Cependant, l’usage intensif des engrais engrais azotées agricoles a augmenté de manière significative la quantité de nitrates présente dans les sols. Aujourd’hui, les nitrates issus des activités agricoles ont largement contaminé les ressources en eaux de surface (rivière, lacs) et souterraine (cf. photo)

Source : Système d’information sur l’eau, base de données ADES. Traitement : ADES, 2024

Cette contamination est problématique pour la santé humaine, entraînant des risques accrus de cancer chez les adultes et une réduction de la capacité du sang à transporter de l’oxygène chez les nourrissons (syndrome du bébé bleu).

L’excès de nutriments azotés entraine une prolifération d’algues, comme les algues vertes des côtes bretonne. Ces algues perturbent les écosystèmes aquatiques, en bloquant l’accès à la lumière essentielle aux plantes et en épuisant l’oxygène nécessaire aux poissons et mollusques.

Le Label bas-carbone propose des leviers qui permettent non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre mais également de limite la lixiviation de nitrates dans les eaux. Voici quelques-unes des pratiques recommandées :

- Réduire la dose d’azote minéral apportée au sol ou utiliser des formes d’azotes moins sensibles à la transformation de l’azote en nitrates (unique forme qui peut être entrainée par l’eau de pluie hors des parcelles agricoles)

- Cultiver des espèces à plus faibles besoins en azote (tournesol, pois, chanvre, féverole, soja), afin d’apporter des doses d’engrais azoté plus faibles que d’ordinaire.

- Mettre en place ou augmenter la part de couverture d’interculture : ce sont des plantes non récoltées qui sont cultivées pour rendre des services aux agriculteurs et à l’environnement. Un des nombreux services rendus par ces couverts est de capter les nitrates du sol, les sauvegardant de la lixiviation.

- Implanter des haies. Le système racinaire des haies va permettre d’aller rechercher les nitrates en profondeur pour les valoriser dans la plante, en les préservant là encore de la lixiviation.

Maîtriser ses émissions de gaz à effet de serre au sein de son exploitation agricole c’est donc aussi bénéficier à la qualité des eaux souterraines et superficielles, aux écosystèmes marins et à la santé humaine.

- Ministère de la Transition écologique et solidaire. (n.d.). Pratiques agricoles et nitrates dans les milieux aquatiques. EauFrance

- Goldgewicht, C. (2006). Rapport d’un groupe de travail «Nitrate dans l’eau de boisson et santé» Résultats récents et besoins de recherche. Environnement, Risques & Santé, 5(4), 229-230.

- Banas, D., & Lata, J. C. (2006). Nitrates. The White Paper Pollutants Habitat.

- Ménesguen, A. (2003). Les marées vertes en Bretagne, la responsabilité du nitrate.

- Malone, T. C., & Newton, A. (2020). The globalization of cultural eutrophication in the coastal ocean: causes and consequences. Frontiers in Marine Science, 7, 670.